Activity

イベントレポート

2025.01.14

照明デザイナーズ・フェス 2024

2024年11月8日(金)の正午から夜まで、東京デザインセンター5Fのクラフテックギャラリーにて、「照明デザイナーズ・フェス2024」が開催されました。本イベントは、日本商環境デザイン協会、日本インテリアプランナー協会 東京、日本空間デザイン協会の共催によるもので、照明の未来をテーマに語り合う場となりました。出入り自由の3部構成で行われ、多くの照明業界関係者が集まり、大いに盛り上がりました。

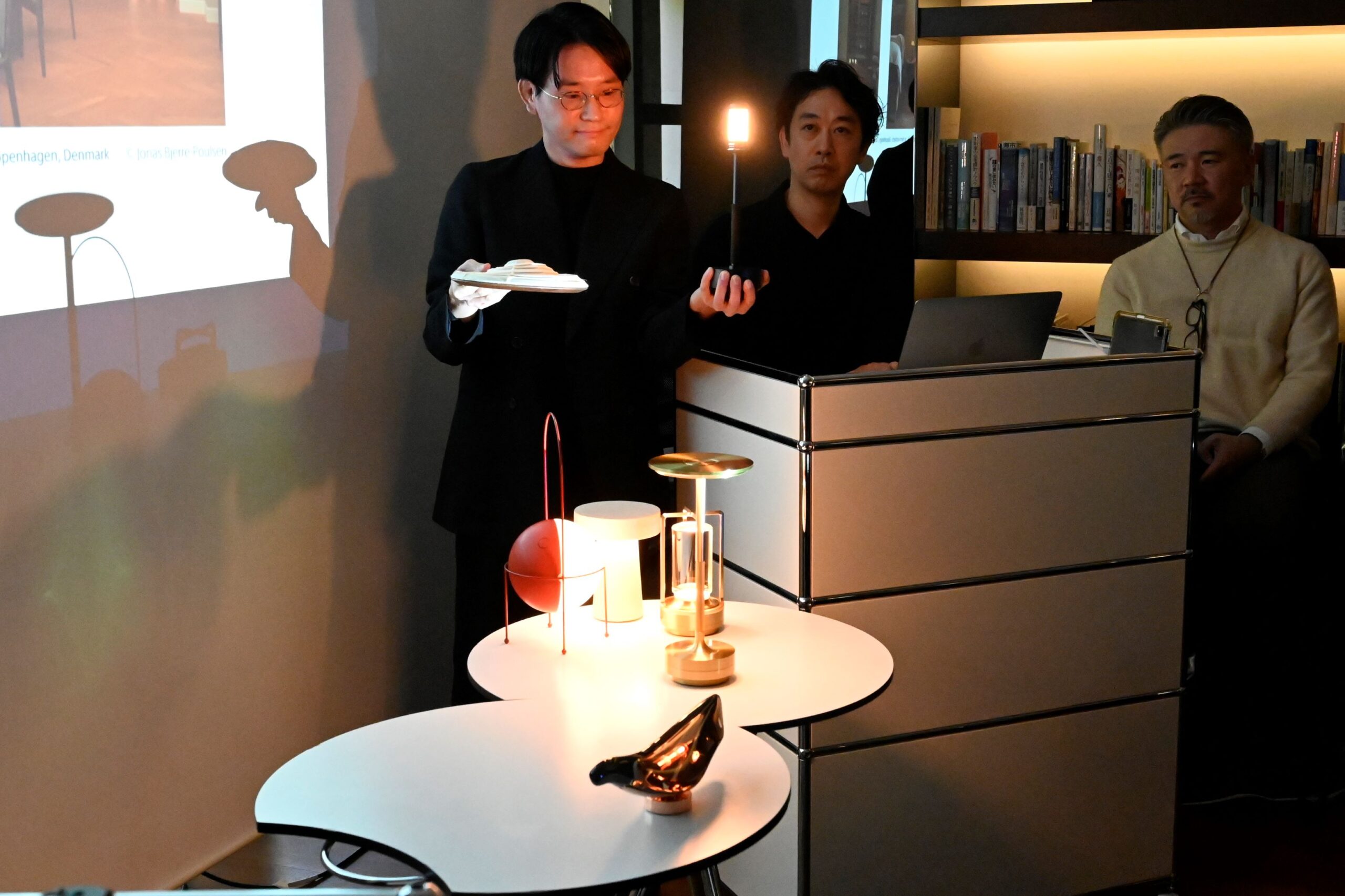

第1部は、「Enlighten Asia 2023」からの継続イベント「照明トレンドオンステージ」でした。6つのテーマを掲げ、参加メーカー様のプレゼンテーションを通じて、最新の照明技術やデザインのトレンドを紹介し、深く探る内容となりました。

第2部では、2つの特別セミナーが開催されました。1つ目は、地震の多い日本におけるペンダント照明の補強について、様々な地震動を想定した振り子実験を用いて解説が行われました。2つ目は、個人事務所を営む方々に向けて、新たに施行されたフリーランス法について解説する内容でした。いずれも日常に直結するテーマで、参加者にとって興味深い講演となったことでしょう。

第3部では、「人間と空間照明の明日」をテーマに、参加者同士の親睦を深める懇親会が行われました。冷えたハイネケンのボトルビールを片手に、照明の未来について活発な意見交換が行われ、和やかな雰囲気の中で交流が深まりました。

このイベントは、今回を含め全3回の開催が予定されています。照明メーカーと照明デザイナーをつなぎ、照明の未来について語り合える貴重な場として、これからも発展していくことを期待しています。

【第1部:照明トレンドオンステージ】

テーマ1「センサーは光のコンシェルジュ?」

登壇メーカー:コイズミ照明株式会社、株式会社遠藤照明、神田通信機株式会社

このテーマでは新たな照明のトリガーとなる技術や未来像が語られました。コイズミ照明、遠藤照明では自社オフィス内で積極的にセンサーを導入し、人の動きや気象情報、外部画像をトリガーにして明制御や空調制御にその情報を反映させています。神田通信機からはIDカードなどと連携した制御呼出しや、人の睡眠状況を反映した制御呼出しの採用が始まっているという最新情報が紹介されました。これらの技術の向上には異業種間の情報共有が欠かせないという事が今回のテーマにおける最大のポイントであると感じました。

テーマ2「暗いのも素敵です」

登壇メーカー:スワン電器株式会社、株式会社ビートソニック

LEDの発光効率が劇的に進化し、意図した以上の照度を確保することが容易になった昨今、明るさと暗さの適度なバランスについて考える必要があるのではないか、というテーマでスワン電器とビートソニックの2社に語っていただきました。

両社とも調光技術で明るさを落とすという視点ではなく、必要最低限のあかりをつくるという視点で器具開発を行っており、空間に適度な明るさを持たせつつ存在感のあるフィラメントタイプのLEDランプが紹介されました。

またLEDランプで課題となる調光についても、よりスムーズで白熱電球に近い調光調色の実現に成功しており、フィラメントタイプのLEDランプの未来を感じる発表となりました。

テーマ3「見せるライン照明は好きですか?」

登壇メーカー:株式会社ネオ・ストラクト、株式会社Luci

様々なラインモジュール照明が登場していますが、その活躍の場はどのように広がっているのでしょうか?建築照明デザインの視点以外にもインテリアデザインや建築的な視点から見た「見せるライン照明」の可能性や疑問点をネオ・ストラクト、ルーチの2社に語っていただきました。

ネオ・ストラクトは連結の美しさや、消灯している状態でも美しい状態を見せるためのハーフミラーハウジングの可能性を示し、ルーチにはより細かく器具の意匠や光の美しさを追求したRIMIT skのこだわりを見せていただきました。

両社ともデザイナーの様々な要望を受け、今後新たなチャレンジをしていくと語っていただきました。

テーマ4「B to C はドキドキ照明」

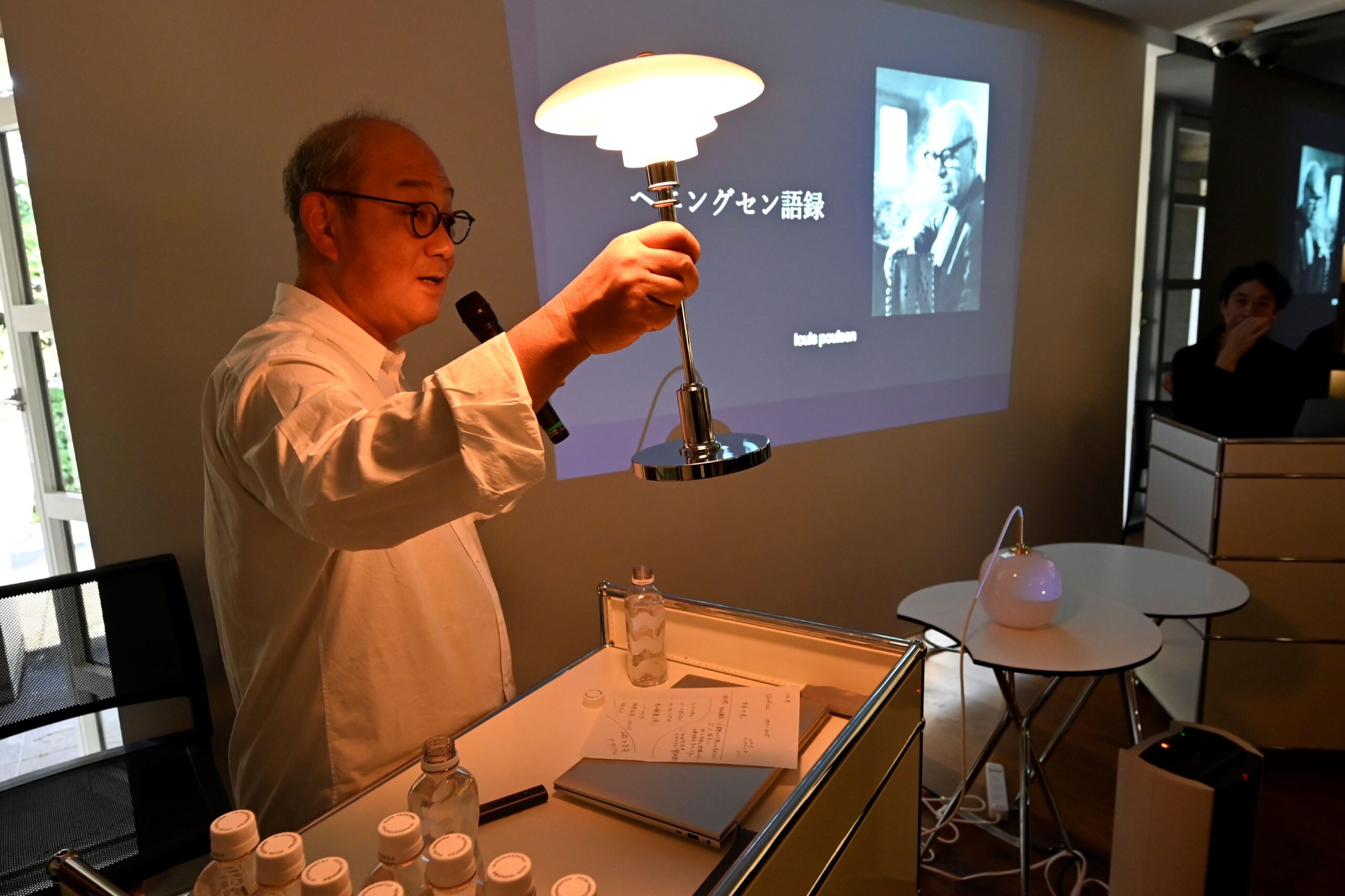

登壇メーカー:株式会社YAMAGIWA、株式会社アンビエンテック、ルイスポール

センジャパン株式会社

B to C商流の枠で様々な意匠照明が生まれいます。YAMAGIWAのプレゼンでは自然光をモチーフにした「HALO EDITION」の豊かなグラデーションの光が会場の天井を照らし出しました。アンビエンテックからはタフなダイバーライトに起源を持つ、高品質で優しい光を放つポーダブルライトが紹介されました。

創業150周年を迎えるルイスポールセンからはPHシリーズの生みの親であるポールヘニングセンの言葉が紹介され、LED全盛の現代にも通じる光と影のキーワードを語っていただきました。

テーマ5「LED 素子は涙の結晶?」

登壇メーカー:日亜化学工業株式会社

「光の質」と「光の機能」にこだわった光源づくりを実践している日亜化学工業に、これからのLEDの方向性について語っていただきました。

高演色でありながら高効率の素子を開発しており、その技術を生かしたサーカディアン照明用LEDや病院向けLED、高齢者向けLEDなどについて事例や実機を見ながら説明していただきました。普段LED素子についてはあまり触れる機会がありませんが、LED素子あっての照明器具であると改めて実感しました。また、今後の課題と展開についても非常に興味深い話を聞くことができました。

テーマ6「配光制御のその先は、、、」

登壇メーカー:パイフォトニクス株式会社、株式会社ジャパンディスプレイ

点光源であるLEDは照明に様々な可能性を広げてくれます。その中で配光制御の技術は興味深いものです。生活に身近な場面でも活用されている光の配光制御の今を、ジャパンディスプレイ、パイフォトニクスに語っていただきました。

ジャパンディスプレイは液晶という持ち前の技術を照明と組み合わせることで、光の形を変幻自在に変える新技術で会場を驚かせました。

平行光線を得意とするパイフォトニクスは、創業からの器具の進化や、工場や道路などでの使用例を紹介し、鳥獣対策でも効果があるという発展的な使用についてまで語っていただきました。

【第2部:特別セミナー】

セミナー1 「フリーランス法の概要と実務への影響」

講師:大原法律事務所弁護士 齊藤 圭太氏

近年、働き方が多様化する中で、フリーランスという働き方も選択肢の1つとなっています。フリーランスとはどのような形態で働く人たちのことを指すのか、フリーランス新法の施行により実務にどのような影響があるのか、トラブルがあった場合どのような対処方法があるのか。そんな疑問に答えながら、2024年11月1日から新しく施行された法律「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)について大原法律事務所の齊藤圭太弁護士に解説していただきました。

話は、フリーランス新法が施行されるに至った経緯から始まります。「ライフスタイルの多様化とデジタル社会んの大きな進展により、働き方の選択肢が広がっている」と齋藤弁護士は話します。Wi-Fi環境があればどこでも仕事ができるため、例えばカフェやシェアオフィス、コワーキングスペースなどを利用して特定のオフィスを持たない「ノマドワーカー」と言われる働き方や、副業をする働き方も普及しています。

フリーランスの増加に伴い、彼らが取引先との関係で様々な問題やトラブルを経験しているという実態が明らかになってきました。「フリーランスと企業との間には交渉力や情報収集力の格差が生じやすい。そのため、発注事業者が報酬額などの取引条件を主導的立場で決定しやすくなり、個人たる受注事業者は企業たる発注事業者から業務委託を受ける場合において、取引上弱い立場に置かれやすい特性がある。このことがフリーランス新法の施行に至った背景にある」と齊藤弁護士は話します。

また、フリーランス新法の目的に掲げられるのは、フリーランスと発注事業者間の取引の適正化をはかること。そして、フリーランスとして受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することがあります。対象となる取引は発注事業者とフリーランス間の業務委託契約であり、事業者が他の事業者に物品の製造、情報または成果物を作成、または役務の提供を委託する行為に適用されます。例えば、個人の照明デザイナーであれば、企業から照明の仕事の依頼がきた場合がフリーランス新法の適用対象となり、企業間の業務委託契約ということが前提です。

さらに、齋藤弁護士は「フリーランス新法には発注者にとっての7つの義務が定められており、これが非常に重要なポイントになっている」と具体例をまじえながら話を続け、フリーランスという働き方は「法律を知った上で、自分の身は自分で守るという意識を持つことが重要」だと強調します。そして、この義務に対して実際に違反があった場合は、所轄の省庁や公正取引委員会などの行政に申し出るか、「フリーランス・トラブル110番」に相談するという2つの対応策を紹介されました。最後に参加者から寄せられた質問にも回答いただき、「フリーランス新法といった法律を作ることによって、企業側にも法律を守るという自助努力を促し、業界全体の環境整備につながる」と、齋藤弁護士ご自身の見解を述べてセミナーを締めくくられました。

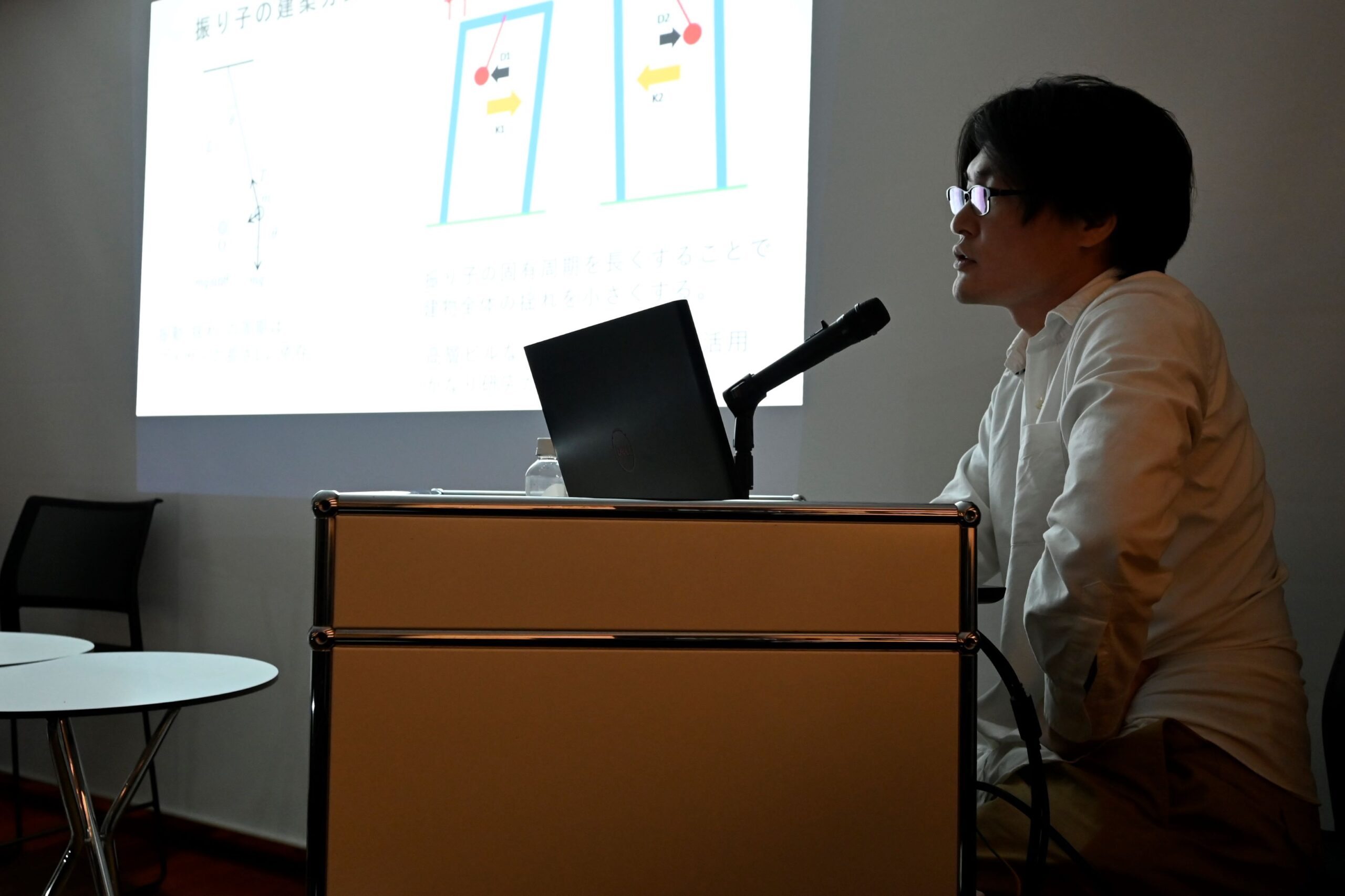

セミナー2「地震動に対するペンダント照明の補強の是非」

講師:東京理科大学 創域理工学部 建築学科 助教 博士(工学)髙橋祐貴氏

昨今、オフィス空間でもペンダント照明がよく使われるようになってきました。それぞれの働き方や活動スタイルに合わせた空間が求められ、ペンダント照明や家具の種類によってさまざまな居場所を創出するようになったことに起因します。そして地震の多発する日本では、地震時にペンダント照明が大きく揺れる不安から、3から4方向へ振れ止め控えのワイヤーを張るなど過剰とも思える施工が多く見受けられます。果たしてこの方法は有効なのか?ペンダント照明は揺れることによってて地震動を吸収できないのか?という疑問について、東京理科大学の創域理工学部建築学科助教・博士(工学)高橋祐貴先生に解説していただきました。

ペンダント照明を物理的に見るとどういう風に見えるのか。パッと思い浮かべるのは振り子です。振り子と思えば簡単に制御できると思いがちですが、少し条件が異なると高橋先生は話します。まず、ペンダント照明は3次元であること。図で書くと2次元なので制御するのは簡単だと思いがちですが、実際には吊元の部分が縦方向にも揺れます。そうすると張力が効かず、振り子の軌道が不規則になります。次に、ペンダント照明は実際には紐部分にも質量があり、単純な振り子とは見なせなくなること。そして3つ目は、天井自体がそもそも振り子であること。、天井材とペンダント照明の両方が揺れることで、振り子が2つ繋がっている状態を生み出してしまいます。

そこで実際にペンダント照明を揺らした2種類の実験動画を用いて解説いただきました。一方は石膏ボードに取り付け、もう一方はライティングレールに取り付け、震度4と震度6強程度で揺らします。すると両者それぞれに特徴的な動きがありました。前者は全体の振り子の動きに加え、先端の部分はさらに別の周期で揺れている。後者は全体の振り子の動きに加え、吊り材のほうも振動しています。わずかな条件の差でも違ってくることがわかりました。

ではペンダント照明は構造的に危ないのか?ということに対し、「問題がないとも、危険とも言い切ることができない」と高橋先生は話します。また、地震の揺れに対して、天井の落下被害も大きな問題となっていますが、その対策できることとしてできることは、1つ目は、膜天井にして軽量化してしまう。2つ目は天井が揺れないように高剛性化する。3つ目は天井落下防止ネットを設けるということが挙げられます。一方、ペンダント照明の場合は、今はワイヤー補強一択しかないと考えられます。

しかし、高橋先生は「人体に被害がない素材や形状を使えば、落ちたとしても問題ない。極端な例ですが、照明が風船になっていれば、頭に当たったとしても被害にはならない。照明デザイナーの皆さんにこのようなことを考えていただけると地震対策になるのでは」と提案します。最後に、「地震が起きると照明の揺れが発生する。⇒照明が揺れると落下して電球が割れる、⇒人体に被害が出る、⇒照明機能を喪失する、などさまざまなプロセスがあり、どの点の対策をするのかという判断が必要です。そのために、いろいろな選択肢を持っておくことが今後は大事になる」と話し、セミナーの締めとしました。照明メーカー、照明デザイナーともに関心が高いテーマであり、セミナー終了後も多くの質問が寄せられていました。

【第3部:懇親会】

照明デザイナーズ・フェスの最後を締めくくる懇親会は東京デザインセンターのファウンダーである船曳鴻紅氏による祝辞から始まり、照明トレンド・オンステージの各企業プレゼンテーターの方々や特別セミナーでご講演いただいた先生を囲んで、大盛況のうちに終了しました。

終盤には用意したドリンクが無くなってしまうほどにまで楽しい交流は続き、いたるところから大変充実した時間を過ごせたとの声が聞こえてきました。

今回は、第1部の照明トレンド・オンステージから懇親会までの全てを東京デザインセンター5階クラフテックギャラリーで開催。

隣り合うデザイン系3団体の共催であったため、他団体の参加者からの興味深い質問なども多数出て活発な意見交換の場となり、今後に繋がっていくことを確信できるイベントとなりました。

共催いただいた3団体の皆様、企画に携わってくださった方々に感謝申し上げます。

【日時】2024年11月8日(金)12:00-20:00

【会場】東京デザインセンター クラフテックギャラリー

【主催】日本国際照明デザイナーズ協会

【共催】日本商環境デザイン協会

日本インテリアプランナー協会 東京

日本空間デザイン協会